Libri. Recensione di “Mia”, di Federica Flocco

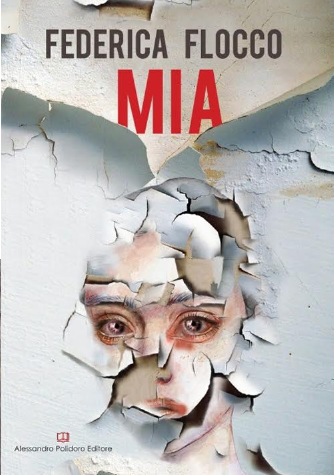

- Copertina del libro

NAPOLI – Gli aggettivi possessivi ci vengono insegnati durante i primi anni di scuola elementare e “mio” è la parolina che il bimbo piccolo pronuncia con energia quando qualcuno cerca di strappargli qualcosa dalle mani. Qualcosa che probabilmente non è neanche di sua proprietà, ma che lo diviene nel momento in cui egli crede che possa liberamente appropriarsi anche di ciò che non gli appartiene.

Il passaggio da mio a tuo, ovvero da quell’idea esclusivamente egocentrica della realtà a quella più altruistica che include anche l’altro, è uno dei processi di apprendimento più importanti nello sviluppo di una persona. È imparando a percepire il punto di vista dell’altro che cresce il senso di consapevolezza del sé e la ferocia dell’animus possidendi comincia così a perdere consistenza, assumendo forma di coscienza.

La giornalista Federica Flocco nel suo libro d’esordio “Mia”, edito da Alessandro Polidoro Editore, ci introduce in questo tortuoso mondo in cui vi è una lotta costante tra ciò che appartiene a sé e ciò che deve appartenere agli altri.

Il percorso temporale che traccia l’autrice non segue un andamento cronologico lineare e tutta la storia è costruita con le stesse dinamiche di una vicenda investigativa: ogni evento raccontato e vissuto dai personaggi lascia un indizio al lettore, affinché egli possa intuire e costruire l’identità dei protagonisti. Quella di Amalia e Antonio Giordano, i principali protagonisti del libro, è una storia di paure, atroci dolori, mancanze, violenze di ogni genere e gelosie ossessive.

Si tratta di un romanzo che esplora la violenza contro le donne con determinazione e delicatezza, ma allo stesso tempo le vicende sono narrate con una minuzia di dettagli che danno al lettore la sensazione che qualcosa stia trafiggendo la pelle.

L’esistenza di Amalia e Caterina, due donne rese mute dal dolore e da momenti di gioia strappati con violenza, a un certo punto si intrecciano lungo il cammino della vita per dar voce a un coro e urlare all’unisono un solo pensiero, seppur con parole diverse: voglia di reagire per sentirsi libere. Quel senso di libertà che si percepisce nel momento in cui si smette di nuotare nella “melma” e ci si ribella nei confronti di una situazione costrittiva, soffocante, repressiva e che fa sentire il corpo inerme e vittima della potenza dell’altro.

È attraverso le parole del commissario Domenico Di Domenico, il quale risolve casi di violenza di genere ponendosi continui interrogativi sul perché di certi comportamenti, che l’idea dell’amore viene raccontata da un punto di vista più introspettivo. “Non si ama ciò che realmente l’altro è. […] Noi essere umani non riusciamo proprio a vedere al di là delle nostre ragioni. È la percezione che ognuno ha dell’altro che ci fa innamorare, dunque, portando quello che dovrebbe essere il sentimento per eccellenza, l’amore, dall’oggettivazione assoluta alla soggettivazione relativa. Altrimenti non si spiega, altrimenti sarebbe solo un mondo di follia.”.

Può l’amore dunque divenire un tormento? Come è possibile che certe pulsioni diventino indomabili, a tal punto da spingere l’uomo a commettere gli orrori più terribili? La Flocco si addentra così nella psicologia del maschio dominatore, attuando una vera e propria anamnesi anche dei personaggi più violenti, e scavando nella storia di ognuno di loro cerca di dare una motivazione ai loro comportamenti.

Il senso del possesso è una costante nella vita del padre di Antonio e di Antonio stesso, prigionieri di quella sensazione di frustrazione che nasce nel momento in cui non si può avere ciò che non si ha e che rende gli uomini schiavi anche di se stessi. Perché il punto è proprio questo, e la giornalista lancia il messaggio all’inizio del libro con una citazione del filosofo tedesco Nietzsche: “quando si combatte con i mostri, si rischia di diventare mostro a sua volta”.

La mancanza di una buona educazione e il non saper gestire i momenti di solitudine, spinge i due uomini a colmare le proprie mancanze riempiendo i vuoti di orrore e violenza, soddisfacendo la propria fame di donne con ingordigia e senza il minimo rispetto per nessuno. Le donne del racconto cercano a loro volta di fuggire in tutti i modi dal ricordo della propria infanzia difficile, maturando poi la consapevolezza che solitudine non vuol dire essere soli, ma stare da soli per poter ascoltarsi, viversi, percepirsi, conoscersi.

Amalia e Caterina, la sorella di Antonio Giordano, si renderanno conto che amarsi è un atto rivoluzionario e che non è mai troppo tardi per poter gridare a voce alta: “questa è la mia vita!”. Anche la copertina del libro pare voglia lanciare questo messaggio, mostrandoci l’immagine di una ragazza dallo sguardo attento, ma sotto un muro che si sta frantumando: macerie che crollano per dar luce a un volto nascosto simboleggiano l’idea che è proprio attraverso le crepe che fuoriesce luce nuova. Al riguardo, abbiamo intervistato l’autrice del libro.

Quale evento l’ha ispirata per la costruzione della storia?

«Nessuno. Io parto dal presupposto che il dolore sia unico e che quando lo si conosce bene, come lo conosco io, lo si possa descrivere in tutte le maniere possibili. Quando l’editore mi ha chiesto di scrivere un libro sulla violenza di genere, perché aveva bisogno di uno strumento per poter combattere una cosa tanto orribile come una violenza sulle donne, io gli ho immediatamente risposto di sì, nonostante mi sembrasse superfluo per via della tantissima letteratura sull’argomento.»

Uomo e donna hanno due mentalità diverse, dovrebbero essere educati in maniera differente?

«Chiederlo a una mamma meridionale è un po’ difficile. Io sono mamma di maschio e di femmine e mi rendo conto che spesso le mie figlie mi dicono che educo il maschio in maniera diversa. È bene dunque entrare anche nelle mentalità delle madri per renderci conto che a volte sbagliamo anche noi nell’educare in maniera diversa figli e figlie. È chiaro che l’optimum sarebbe che tutti fossero educati al rispetto reciproco e all’uguaglianza nella diversità. Una cosa che ho imparato leggendo e promozionando questo libro, per quanto io mi battessi per l’uguaglianza fra uomo, donna, omosessuali ed eterosessuali, è che siamo tutti diversi e in ciò deve esserci il rispetto. Abbiamo tutti gli stessi diritti, ma nei rapporti interpersonali dobbiamo capire e accettare il fatto che siamo tutti diversi.»

Parlando del libro, E’ stato difficile immedesimarsi nel punto di vista dell’uomo?

«La parte di Antonio l’ho scritta in una giornata. È stato un lavoro di getto, ho cercato di capire cosa passasse nella testa di un uomo geloso e come si sarebbe potuto comportare nei confronti della propria donna. Io credo che una forma di gelosia sana sia insita in ogni essere umano quando ama, che sia donna o che sia uomo. Quindi sono partita dal fatto che con i cellulari oggi è facile scoprire i tradimenti e ho poi proceduto a ritroso fino a indagare fra gli indumenti intimi del partner. Mi sono ricordata di un film mentre scrivevo, “l’amore infedele” con Richard Gere, e la scena che mi ha un po’ ispirato è stata la parte in cui lei una mattina viene interrogata dal marito sul perchè di tanta eleganza nel vestirsi. Ho cercato allora di immedesimarmi nei panni di un marito estremamente geloso, nel suo pensiero.»

Il personaggio del libro più difficile da costruire?

«Nessuno in verità, anche se forse quello più complesso è stato quello di Caterina. Il suo personaggio presenta sì un modo di parlare più vicino al mio, ma che ho comunque dovuto riadattare perché ispirato a una storia che già avevo scritto. Ho dovuto dunque rendere la sua storia più fruibile.»

Se dico “mia”, al di là del libro, le viene in mente qualcosa che appartiene a lei o ad altri?

«Qualcosa che appartiene a me. Mi chiedi al di là del libro, ma l’ultimo capitolo si intitola “la vita ritrovata (la mia)”, proprio perchè oggi posso dire che ho cercato anche la mia strada. Ho reso autonomi sia mio marito che i miei figli, ed è giusto ora dedicarmi anche a me. Loro fanno parte della mia vita, una vita che però è mia.»

- Solidarietà. Cortometraggio “Il mio nome è Martina” - 15 Settembre 2018

- Napoli. Via alle celebrazioni del 75° anniversario delle 4 Giornate - 20 Agosto 2018

- Napoli. Report dall’incontro “Sud, periferie d’Europa: quale futuro?” - 3 Luglio 2018

Comments